Atelier Magne

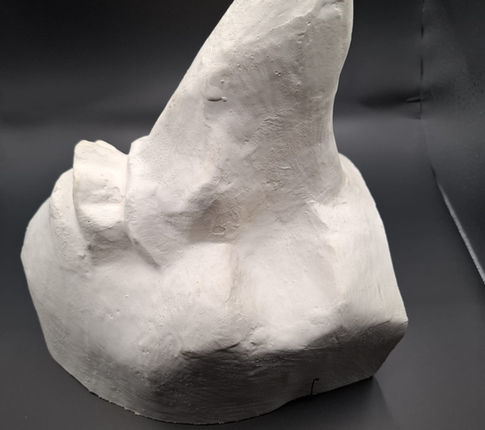

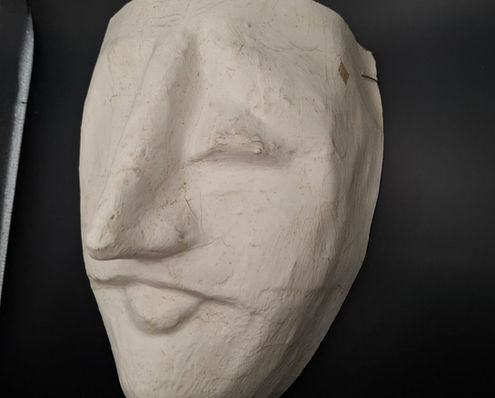

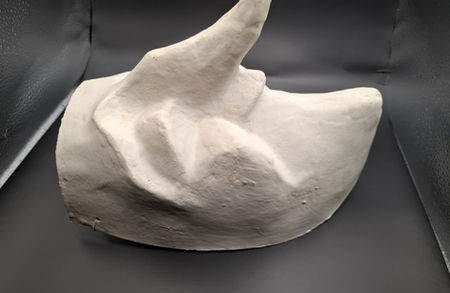

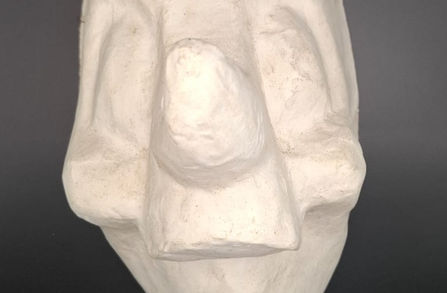

Wir freuen uns über unsere Zusammenarbeit mit Atelier Magne. Dem ältesten noch aktiven Larven-Atelier in Basel.

Etienne Magne führt in dritter Generation das Traditionsunternehmen weiter.

Das Museum der Kulturen schreibt über die Eröffnung des Ateliers Magne 1925:

Alphonse «Fuffi» Magne entschloss sich zur Massenherstellung für die Cliquen. Auch er arbeitete mit Künstlern zusammen, so etwa mit dem Bildhauer Willy Hege oder dem Maler Heinz Fiorese. In den Dreissigerjahren war Magne geradezu marktbeherrschend, belieferte er doch regelmässig mehr als zwei Drittel aller Cliquen mit seinen Larven. Eine wichtige Erfindung für jeden Fasnächtler gelang Magne 1934 mit dem «Güpfi», einer kaschierten Kopfschale, die seither das Tragen der Larve angenehmer macht und erst noch grössere Aufbauten ermöglicht. Bis 1953 wurde das Larvenatelier als Saisonbetrieb mit einem Malergeschäft geführt. Seither beschäftigt man sich das ganze Jahr mit der Fasnacht. Sohn Roger Magne lernte das Larvenmachen und auch das Laternenmalen schon früh. Nach dem Tod des Vaters (1965) entschloss er sich zusammen mit seiner Frau, das Atelier weiterzuführen.

Roger Magne über die klassischen Basler Fasnachtsfiguren

Waggis

Ursprünglich rein basler Fasnachtsfigur, heute leider bis in die Inner- und Ostschweiz und ins Badische verbreitet, allerdings oft stilentfremdet und ohne Ursprungskenntnis!

Die Bezeichnung "Waggis" wird von vielerlei Sprach- und Dialektmodulationen abgeleitet und gab seit je zu Fachstreitereien unter Fasnachtshistorikern Anlass. Die Bezeichnung geht wahrscheinlich auf Ausdrucksweisen der Deutschen Besatzungsarmee für die lothringischen Bauern "Wackes", was gleichbedeutend mit Schweinebauer und ein Schimpfwort war, zurück. Die Benamsung Waggis für die Elsässer gilt noch heute als verbale Beleidigung! Die Bezeichnung lässt sich aber ebenso auch von den "Vosges" oder "Wasgen" (die Vogesen) ableiten und auch diese Version hat gewisse Berechtigung. 1912 führte die Beschimpfung "Waggis" durch den deutschen Freiherrn Lt. von Forstner zu einem internationalen Skandal (Zaberner Affäre) und einem Tumult im (noch) kaiserlichen Reichstag.

Die lothringische Sonntagstracht mit blauer Bauernbluse, rotem Halstuch, weisser Hose und Holzschuhen, einem Spitzkragen (urspr. "Vatermörder") und einer weissen Zipfelmütze gilt als Original, die heutige Bauern-tracht weist schwarze Hose und dunkle wollgestrickte Zipfelmütze auf. Leider wurde der Waggis in zahllosen Kostümvarianten bis zur Unkenntlichkeit entstellt, seine derbbäuerische verschmitzte Physiognomie entartete zur Riesenlarve und überdimensionierten Haarigel aus. Als typisch baslerisches eigenständiges Kostüm taucht er erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf.

Ueli

Der Ueli ist eine direkte Kopie des mittelalterlichen Hofnarren und wurde als kleinbasler Insignum den Farben der Ehrengesellschaften angepasst. Er stellt also in Basel eher eine heraldische Figur dar und wurde erst in neuerer Zeit als vollwertiges Fasnachtskostüm integriert.

Alle Kostümteile sind kreuzweise zweifarbig versetzt, die grauweiss längsgestreifte Hose wird in die hohen Stiefelschächte eingeschoben oder bei trockenem Wetter darübergetragen. Neuerdings wurde auch dieses Muster anlässlich des Vogel Gryff allmählich verändert. Die Larve ist stets beinahe ganz weiss und zeigt traditionellerweise das typische Flair der Wachslarve der Jahrhundertwende.

Dem Ueli artsverwandt ist der bald klassisch werdende Prinz Karneval oder Obernarr an allen deutschen fastnachttreibenden Orten. Unserem Ueli historisch zu Gevatter stehend erscheint der Narr Hans Kuony als Stammfigur der Stockacher Fasnet seit dem 14. Jahrhundert, u.a. auch abgebildet in einem Schlachtbild vom Morgarten aus der Spiezer Chronik des Diebold Schilling um 1485.

Alti Dante

Sie entstammt nicht etwa den Hexenfiguren des Hegaus und des Rheinlandes, sondern ist eine ironische Verfeinerung der Biedermeier-Stadtdame. Ihr Pendant ist das "Alte Wyb" aus der Innerschweiz in Schwyz und Steinen, die Schnitzwiber in Radolfszell und die Morbili aus Villingen. Das an sich teure Kostüm bedingt feine Stoffe, Seide und Taft, Schirm und Ridicule (Beuteltasche ) Zwicker und hohen weiten Biedermeierhut, dessen Decoration vom Rosenbouquet über Gemüsearrement bis zum Vogelkäfig samt Steinadler (schodogsi :) reichen kann. Die alte Tante sticht als hauptsächliche Intrigiermaske von ironischer feinster Art hervor, als Ballkostüm verbirgt sie oft ein gerne als Teenager geltendes und dafürgehaltenes weibliches Wesen von vorgerücktem Alter.

Pierrot

Pierrot und Bajass sind geschichtlich betrachtet und auch optisch nicht dasselbe, werden aber viel, besonders in Basel, verwechselt. Ersterer ist in Frankreich heimisch und steht synonim für den klassischen Carnaval z. B. Nizza. Er ist eine melancholische Gestalt in engerem weissen oder mit Pailletten bestzten Trikot, einer Halsrüsche und einem Spitzhut mit aufgeworfenem Hutrand. Seine Maske ist weiss, sein landläufiges Pendant ist der weisse Clown "Pipo" im Zirkus und das weibliche Gegenstück im selben Kostüm die Pierrette.

Der Pierrot wurde seit je mit anliegender öligschwarzer kurzer Haarfrisur dargestellt, oft wurde mit einem ebenso enganliegenden schwarzen Filzkäppi nachgeholfen und gerade dieses Detail ist verantwortlich für die Verwechslung mit dem Bajass.

Der Bajass (baslerischer Prägung), ursprünglich der Bajazzo italiano der Opera buffa napolitana ist eher von "dicker" gemütlicherer Art, pastellfarbig und weitblusig und mit breiterem Rüschenkragen dargestellt. Das schwarze Käppi wurde zum Figurenmerkmal und bei den Baslern mit einer Pfauenfeder versehen. In verfälschterer Art tritt er auch als Sängerfigur im Rheinland ( Mainz ) und noch viel artentfremdeter als Dummer August im Zirkus in Erscheinung.

Der Kostümkatalog der Verleihfirma Louis Kaiser AG. in Basel und Leopoldshöhe führt um etwa 1911 beide Formen als deutlich unterscheidbare und meistgewünschte Ballkostüme auf.

Dumme Peter

Der Dumme Peter als Fasnachtskostüm entspricht der Herrenmode des Adels im mittleren 18. Jahrhundert namentlich in Frankreich und als im Nachzuge der französischen Revolution sich das Volk der eroberten "Schätze" bemächtigte, belustigte sich auch der gewöhnliche Sterbliche in Samt und Seide als Karikatur auf die oberen bürgerlichen Schichten.

1841 taucht eine wedelschwingende Narrenfigur, "Staberl" genannt auf, welche unserem heutigen Dummen Peter äusserlich ähnlich sieht. Es handelte sich offensichtlich um ein Kinderkostüm und gemäss alten Schilderungen soll dieser "Dumme Peter", in Frankreich auch Pierrot Lunaire genannt, eine Wickelbuschi-Puppe oder auch noch anderes Kinderspielzeug herumgeschleppt haben.

Da als beliebtestes Spielzeug die Kindertrompete in Erscheinung trat, schliesst man heute deshalb daraus, dass sich die Bezeichnung "Dummbeeter" von Trompeter, einem Herold ableite. Diese von vielen alten Fasnächtlern als an den Haaren herbeigezogene tituliert und deshalb kategorisch abgelehnte Version entbehrt auch einer einleuchtenden Beweisführung und verwischt die alten Fasnachtsbegriffe.

Das Basler Stadtoriginal Bobbi Keller (1771 - 1839) wurde in zeitgenössischen Bildern gerne im Dumme-Peter-Kostüm dargestellt, ebenso war ein erstes basler Fasnachtsplakettenmotiv 1914 ein Dummer Peter, damals so benannt und ohne Trompete!

Buuredotsch

1727 verbot der Basler Rat einmal mehr jegliches närrisches Verkleiden und Maskieren, die Bevölkerung wich jedoch auf das Gebiet der Trachtenfolklore aus und man erlaubte der Jugend das Abhalten von Fastnachtsumzügen in den Landestrachten. Hintergedanke war wohl auch die Begeisterung der kommenden Generationen für die vermehrte Teilnahme an patriotischen Feiern während der Sommerzeit zu erwecken. Bauerntrachten wie "Wäldermaitli" und Sennerinnen, Schwarzwälderinnen und Bernermeitschi wurden sukzessive zur Karikatur und die Trennungswirren von Stadt und Landschaft Basel führten auch zu Spott über den arroganter werdenden Landadel, den "Buuredotsch". Das Auftreten der verarmteren Landvolkschichten als wohlfeile Dienstmägde oder Nahrungsmittelhändlerinnen in der Stadt taten das Ihrige dazu, aber das Kostüm verschwand mit dem zweiten Weltkrieg.

Harlekin

Der Harlekin ist historisch gesehen das älteste und weitbekannteste Kostüm, seine wahre Identität und Verbreitung wohl den Wenigsten wirklich bekannt.

Gemäss altem Volkssagentum war der "Harilokin(g)" oder "Herlechinus" der Anführer des Toten- oder Wüetis-(Wotans) heeres, welches in wilden Sturmnächten vom friesischen Meer bis hinunter zur Normandie reiten soll und in der normannischen Sagasammlung schon um 1100 erwähnt wird. Der Mönch Ordericus Vitalis zu St. Evroult (Dep. Orne) libri historianum ecclestiasticarum a.d. 1100 und Theophrastus Bombastus Paracelsus sowie Johannes Agricola sind Quellen und ergänzende Beschreibungen über die Harlungensaga.

Die zwiespältige Figur zwischen dem Grauen des Todes und der Lächerlichkeit des allzukurzen Lebens fand im Mittelalter Eingang zu allerhand theatralischen Vorgängen, namentlich als Arlecchino in die italienische Commedia dell'arte und das französische Barocktheater, von wo uns die Figur optisch stets wieder verändert zugespielt wurde. Ursprünglich Totenhemd und aufgeworfener Schlapphut, später mit Spitzenbesatz, wurden zu Seidenbluse mit Rüschenkragen und napoleonischem Zweispitz, die ehemals schwarze Totenmaske entwickelte sich zur venetianisch stilisierten Goldmaske mit aufgesetztem "Halblärvli".

Seine Kostümpendants, besonders auf französischen Maskenbällen, sind der Domino und die weibliche Pulcinella.

Sogenannte "Hemdglonkerumzüge" zeugen noch heute vom heidnisch-vorzeitlichen Brauchtum und erinnern an das Totenheer, so z.B. in Waldhut, Wolfach, Offenburg, Konstanz, Singen, Waldkirch und i.E. auch in Solothurn.

Bajass

Pierrot und Bajass sind geschichtlich betrachtet und auch optisch nicht dasselbe, werden aber viel, besonders in Basel, verwechselt. Ersterer ist in Frankreich heimisch und steht synonim für den klassischen Carnaval z. B. Nizza. Er ist eine melancholische Gestalt in engerem weissen oder mit Pailletten bestzten Trikot, einer Halsrüsche und einem Spitzhut mit aufgeworfenem Hutrand. Seine Maske ist weiss, sein landläufiges Pendant ist der weisse Clown "Pipo" im Zirkus und das weibliche Gegenstück im selben Kostüm die Pierrette.

Der Pierrot wurde seit je mit anliegender öligschwarzer kurzer Haarfrisur dargestellt, oft wurde mit einem ebenso enganliegenden schwarzen Filzkäppi nachgeholfen und gerade dieses Detail ist verantwortlich für die Verwechslung mit dem Bajass.

Der Bajass (baslerischer Prägung), ursprünglich der Bajazzo italiano der Opera buffa napolitana ist eher von "dicker" gemütlicherer Art, pastellfarbig und weitblusig und mit breiterem Rüschenkragen dargestellt. Das schwarze Käppi wurde zum Figurenmerkmal und bei den Baslern mit einer Pfauenfeder versehen. In verfälschterer Art tritt er auch als Sängerfigur im Rheinland ( Mainz ) und noch viel artentfremdeter als Dummer August im Zirkus in Erscheinung.

Der Kostümkatalog der Verleihfirma Louis Kaiser AG. in Basel und Leopoldshöhe führt um etwa 1911 beide Formen als deutlich unterscheidbare und meistgewünschte Ballkostüme auf.

Stänzler

Der Stänzler ist wahrscheinlich die einzige rein baslerische Kostümfigur der Neuzeit und im Prinzip die einzige Fortentwicklung altbaslerischer Fasnachtstradition.

Stänzler war die Bezeichnung der Standestruppen in ihrer Form als Stadtbewachungs- und Polizeitruppe. Um 1825 beschloss der Rat die Schaffung einer Renommiertruppe mehr zu Repräsentationszwecken als zu allgemeinem Nutzen und stattete diese mit eleganten Uniformen in den Farben hell- und dunkelblau und einigem Silberzeug aus.

Die Pracht dauerte jedoch knappe zehn Jahre bis die zur Untätigkeit verurteilte Stadtsoldateska sukzessive ihre Ausrüstung stückweise verschacherte und versoff. Der Ersatz allerdings bestand fürderhin aus dem nicht mehr stilreinen schwarz-weissen Uniformzeug aus französischen Zeughäusern wo der Restplunder der aufgelösten napoleonischen Armeen relativ billig zu erstehen war.

Als Militärkarikatur erlebt der Stänzler in der neuesten Zeit in Basel wieder eine Blüte, leider nur allzuoft in unechten Farben und unter Einbezug von allerlei korsarenähnlichem Dekor, dafür auch unter Verlust des im Detail lauernden kleinen Humors.

Die bekannteste Darstellung eines Stänzlers findet man als Porträt des damals als "Schnurebegg" stadtbekannten Meistertambours Johann Jakob Friedrich Beck (1834-1891).

Blätzlibajass

Der Blätzlibajass ist das wahrscheinlich weitverbreitetste Fasnachtskostüm beiderseits des Rheines zwischen Freiburg im Breisgau und dem Vorarlberg, neuerdings verbreitet er sich auch in der Zentral- und Ostschweiz.

Durch Kriegswirren und politische Wandlungen in Süddeutschland gingen im letzten Jahrhundert viele Fastnachtsbräuche verloren und alte Kostüme wurden vernichtet. Nach dem ersten Weltkrieg entdeckte ein Singener Schneider in einer basler Werkstatt einen Blätzlibajass, kaufte und kopierte ihn und wiedererweckte diese Kostümform in den Hegauer Landen, wo es heute wieder sehr verbreitet erscheint. In Basel wurden Blätzlibajasse etwa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemerkt.

Ursprügliche Formen treten als Freiburger Fasnetrufer, Freiburger Nesthansel, Lenzkircher Dengele, Gengenbacher Sprättlehandele, Ueberlinger Hansele, Blätzlebuebe und -hansele in Konstanz und in der Hochburg Singen. (Narrensprung!)

Ein über und über mit ziegel- oder carréförmigen Stoffblätzli besetztes Wams, in Deutschland "Hääss" genannt. Die ursprünglichere Form trägt kleine Narrenschellen an den Blätzlispitzen und eine schwarze Holzmaske, die neueren (basler) Formen verwenden vorwiegend Filz, bunt oder graphisch ausgewogene Anordnung zu weisser oder goldener harlekinartiger Larve und einen ebenso mit Blätzli besetzten Spitzhut.

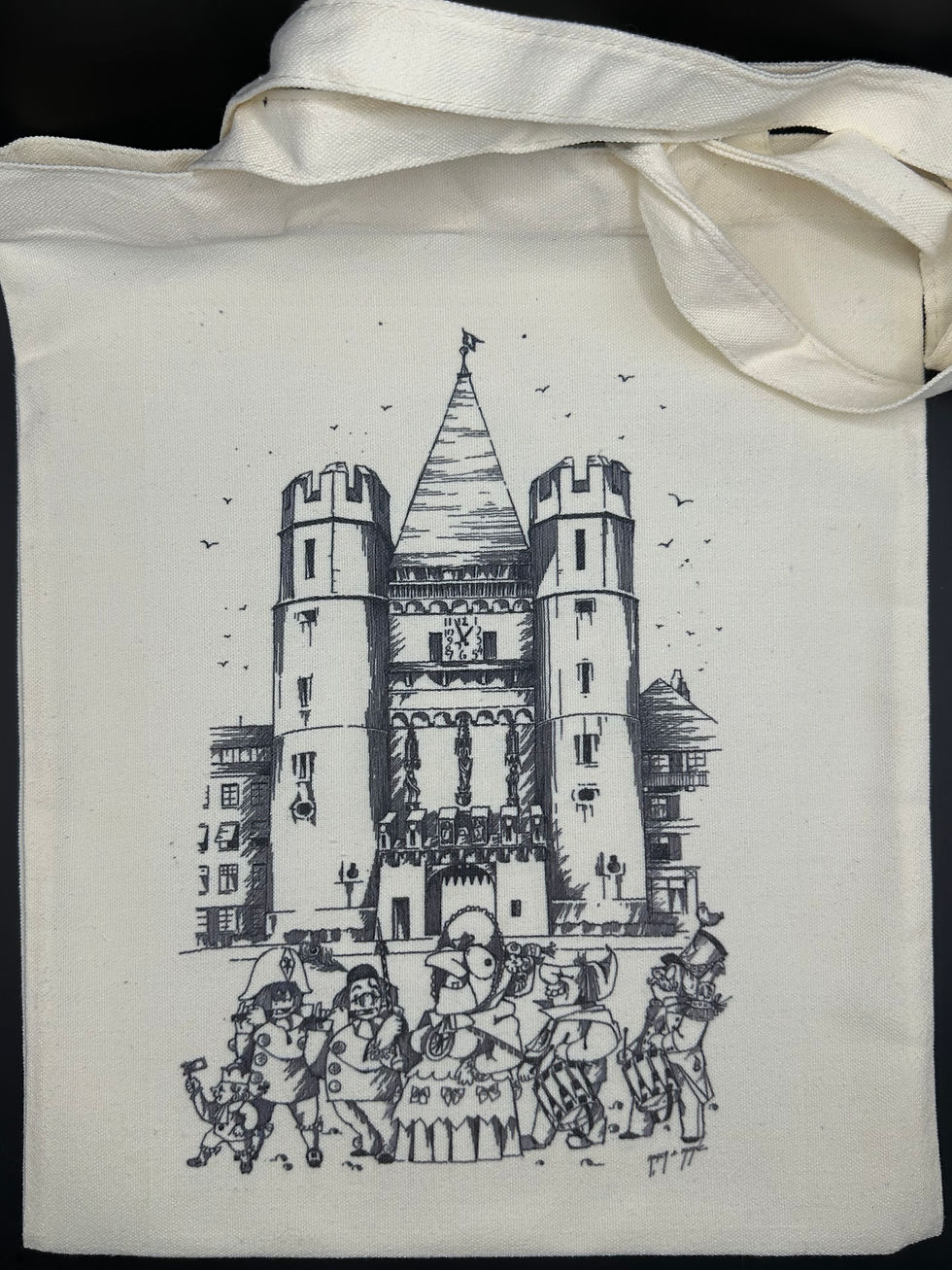

Geschenke mit Grafiken von Roger Magne

Die literarischen Bezugsquellen Des Basler Fasnachts Künstler Roger A. Magne

Die Basler Fastnacht Dr. Paul Rud. Koelner, Basel 1913 Universitätsdruckerei Friedrich Reinhardt Basel

d'Basler Fasnacht Sammelausgabe des Fasnachtscomités 1946 und Vorausgabe 1939 Eigenverlag

Fasnet im Hegau Sammelausgabe von Herbert Berner 1959 Verein f. Geschichte des Hegaus e.V. Singen

Brauchtum im Schwarzwald Albert Reinhardt 1971 Badenia Verlag GmbH Karlsruhe

Schweizer Volksbräuche Dr. Erich Schwabe 1969 Verlag Silva Zürich

Fasnacht in Basel Robert B. Christ und Eugen A. Meier Pharos Verlag Basel

sowie Zitate von K. Meuli über Das Ursprüngliche des Maskenwesens, Theophrastus Paracelsus in De seagis et earum operibus 16. Jht., Wilhelm Quenzer, Volkskundler Tübingen 1934, Magnus Hirschfeld Sittengeschichte des 1. Weltkrieges 1929 und zahllose Befragungen bei Basler Fasnachtsgsellschafts-Veteranen und z. T. längstverstorbenen "Fachkundigen" des Basler Fasnachtswe- sens.